15일 밤 10시경 신영복 교수의 부고를 듣고 큰 기둥이 무너지는 듯했다.

신영복 교수는 1968년 ‘통일혁명당 사건’으로 무기 징역을 선고받고, 20년 2개월 동안 옥고를 치렀다. 《감옥으로부터의 사색》은 그동안 감옥에서 쓴 편지의 전문을 살려 책으로 낸 것이다. 책은 조용하면서도 절제된 그의 성격을 그대로 드러내고 있으며 우리들의 삶을 돌아보게 하는 맑은 거울이기도 했다. 당연히 많은 독자로부터 꾸준한 사랑을 받았으며 고전으로 자리 잡게 되었다.

후에 나온 《나무야 나무야》는 1995년 11월부터 1996년 8월까지 <중앙일보>에 연재했던 글이다.

신영복 교수는 “없어도 되는 물건을 만들기 위하여 없어서는 안 될 것들을 마구 잘라내고 있는가 하면 아예 사람을 잘라내는 일마저 서슴지 않는 것이 우리의 현실”이라며 현실을 아파했다. 그러나 “빛은 어둠을 만들고 어둠은 빛을 드러낸다”고 말하며 동해의 일출을 우리에게 보여주었다.

2004년에 나온 《강의》는 성공회대학교에서 고전 강독이라는 강좌명으로 진행해왔던 강의를 정리한 것이다. 일반적인 고전 연구서와 다른 고전을 읽는 시각을 제시했기 때문에 ‘나의 동양고전 독법’이란 부제를 달았고, 이 책을 통해 “고전 독법은 과거와 현재의 대화이면서 동시에 미래와의 대화를 선취하는 것이어야 한다”고 말했다.

책은 《시경》《서경》《초사》《주역》뿐 아니라 춘추전국시대의 제자백가 사상을 중심으로 하고 있다. 또한, 고전 강독의 전 과정이 ‘관계론’이라는 화두를 걸고 진행된다. 유럽 근대사의 구성 원리가 ‘존재론’임에 비하여 동양의 사회 구성 원리는 ‘관계론’이라는 것이 이 책의 요지이다.

그러나 신영복 교수는 2014년 겨울 학기를 마지막으로 더는 대학 강단에 서지 않았다. 마지막 강의를 책으로 엮은 것이 2015년에 나온 《담론》이다.

“강의라는 프레임을 허물어야 합니다. 개념과 논리 중심의 선형적 지식은 지식이라기보다 지식의 파편입니다. 세상은 조각 모음이 아니고 또 줄 세울 수도 없습니다. (...) 계몽주의의 모범과 강의 프레임은 이 모든 자유와 가능성을 봉쇄합니다. (...) 우리 교실도 그런 점에서 부담 없는 저녁 다담이었으면 합니다. (...) 우리의 교실이 세계와 인간에 대한 각성이면서 존재로부터 관계로 나아가는 여행이기를 바랍니다.” - 《담론》 중.

어릴 때 조부에게 붓글씨를 잠시 배웠고, 옥중 서도반에서 만당 성주표(晩堂 成柱杓), 정향 조병호(靜香 趙柄鎬)의 지도를 받은 그는 소주 '처음처럼'으로 친근한 글씨체인 '어깨동무체'를 만들었다.소주 '처음처럼'의 이름은 현재 더불어민주당 홍보위원장 손혜원 대표가 추천했다. 신영복 교수님은 "서민들이 가장 많이 즐기는 대중적인 술 소주에 내 글이 들어간다는 데 마다할 이유가 없다"고 말했다고 한다. 2006년 2월 그가 쓴 '처음처럼'은 《감옥으로부터의 사색》에 나오는 새 그림과 함께 소주병에 찍혔다. 신영복 교수는 저작권료를 받지 않았고, 두산주류는 성공회대학교에 장학금 형식으로 1억 원을 기부했다. 두산주류는 이번 장례식에도 소주 '처음처럼'을 기부했다.

“붓글씨를 쓸 때 한 획의 실수는 다음 자로 보완하고 한자의 실수는 그다음 자로 감싼다. 마찬가지로 한 행의 결함은 그다음 행의 배려로 고쳐나간다. 이렇게 얻은 한 폭의 서예작품은 실수와 사과와 결함과 보상으로 점철되어있다.” - 《처음처럼-서화 에세이》 중

신 교수는 희귀 피부암으로 병원에 입원해 있다가 한 달 전 목동 자택에서 지내왔다. 병원에서는 암이 다 퍼졌기에 더는 해줄 것이 없다고 했다. 세상을 떠나기 일주일 전부터 혼수상태였고, 모르핀을 맞으며 고통을 견뎌내야할 정도였으나 삶의 마지막까지 환한 웃음을 보여주었다고 한다.

(사진: 김수현 기자)" width="550" height="344" /> 故 신영복 성공회대 교수의 빈소는 추모객들의 발길이 끊이지 않았다. (사진제공: 성공회대)

“돌아가시기 전 정신이 잠시 돌아왔을 때 손을 잡아 드리니, 나오지 않는 목소리로 “누구”냐는 입 모양을 했죠. ‘하종강입니다’라고 말을 했더니 활짝 웃으시더군요.”

빈소를 지키고 있던 하종강 교수의 말이다.

돌아가셨다는 비보를 접하고 다음 날 빈소를 찾으니 추모객들의 발걸음이 끊이지 않았다. 이렇게 이어진 발걸음으로 나아가 새로운 길이 만들어지기를 희망한다.

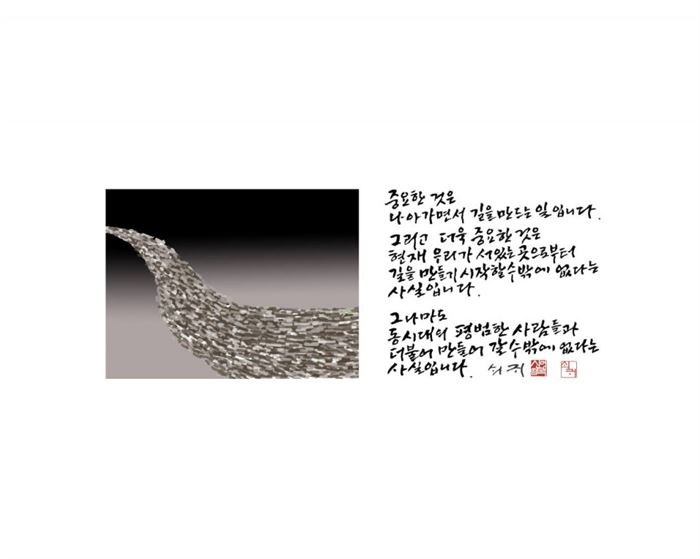

(출처: 신영복 개인 홈페이지 '더불어숲')" width="1024" height="819" /> 신영복 서화에세이 '길' (출처: 신영복 개인 홈페이지 '더불어숲')